Saya masih ingat wajah Ibu terakhir kali saya lihat. Matanya sayu, namun tetap tersenyum—senyum yang tak pernah berubah sejak kecil. Senyum yang menenangkan saat demam tinggi, nilai matematik buruk, atau ketika pulang dengan luka di lutut akibat jatuh dari sepeda. Senyum itu selalu hadir seolah berkata, “Tidak apa-apa, Nak. Ibu di sini.”

Pada saat itu saya masih menjadi guru honorer, dengan gaji pas-pasan dan hidup sederhana. Setiap pulang mengajar, saya langsung menuju rumah sakit. Kakak dan saya bergantian menjaga: dia siang, saya malam. Meski kami memiliki kesibukan masing-masing, cinta pada Ibu membuat semua terasa ringan.

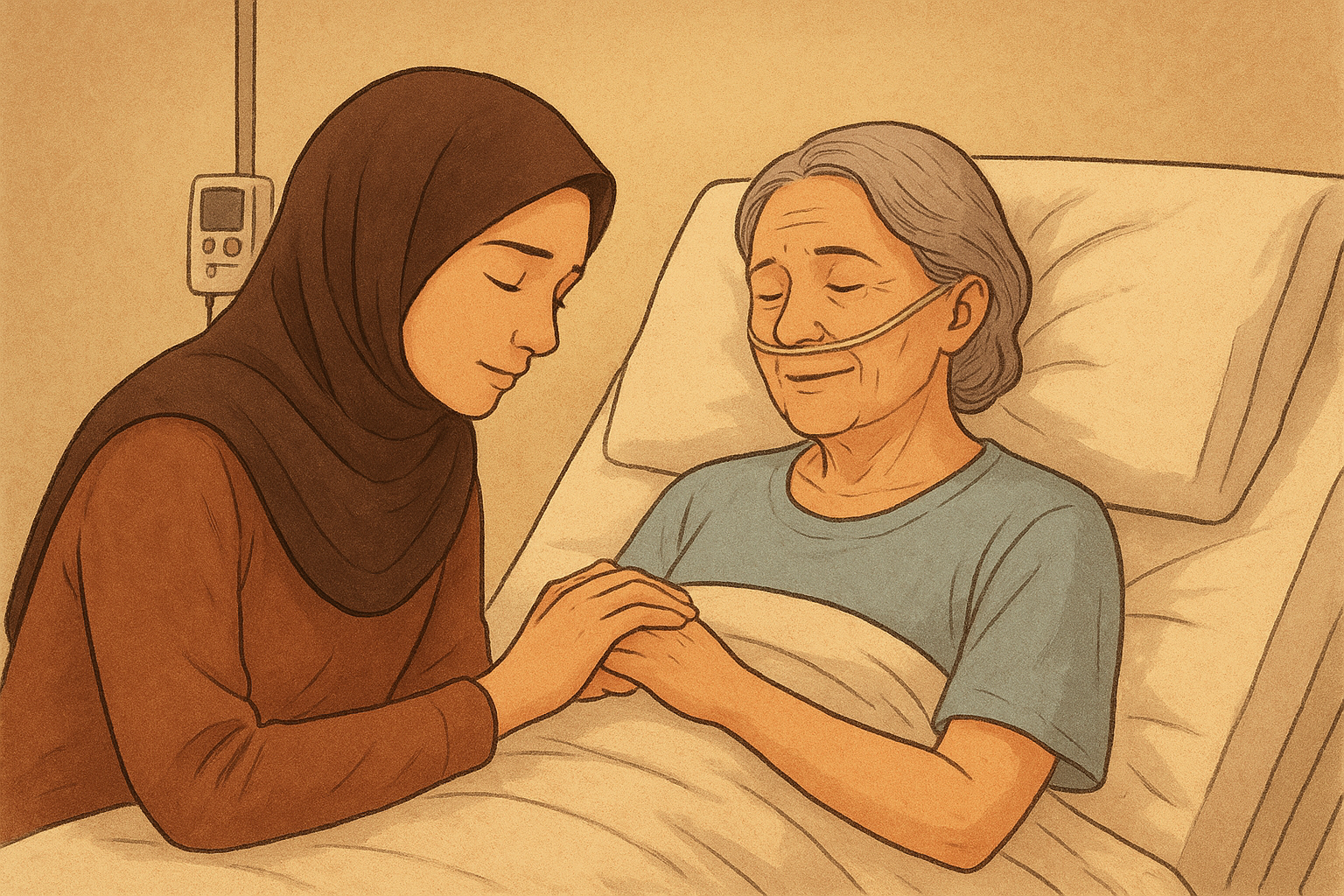

Penyakit Ibu sudah kronis, bahkan dokter menyebutnya komplikasi. “Bersabarlah. Lakukan yang terbaik. Waktunya mungkin tidak lama,” ucap mereka, seolah menyiapkan kami untuk yang tak terhindarkan. Tubuhnya semakin lemah, selang oksigen menempel di hidung, suara seraknya hampir kalah oleh bunyi mesin medis.

Malam itu, Ibu berbisik lirih, “Maafin Ibu ya, belum bisa lihat kamu sukses…”

Tangan yang dulu kuat memeras cucian kini gemetar. Saya menggenggamnya erat-erat. “Ibu, jangan berkata begitu. Saya yang seharusnya meminta maaf… belum bisa membahagiakan Ibu, belum mampu membuat Ibu bangga,” ucap saya, menahan tangis.

Senyum tipis itu kembali terlihat. Lalu perlahan, matanya tertutup. Tenang. Sunyi. Seakan waktu berhenti.

Hari-hari setelahnya terasa kabur. Ada pelukan, ucapan belasungkawa, dan tangis dari banyak orang. Namun yang paling menusuk bukan suara mereka, melainkan suara hati saya sendiri—penuh penyesalan.

Saya belum sempat membelikan baju yang dulu sering Ibu bisikkan ingin ia miliki saat kami tidur beralaskan tikar bambu. Belum sempat menghadiahkan kursi roda yang sering ia tulis diam-diam di sudut kalender tua. Dan yang paling menyayat hati, belum sempat mengucapkan secara langsung, “Terima kasih, Bu… untuk semuanya.”

Padahal, Ibu tak pernah menuntut. Ia tak pernah meminta balasan. Harapannya sederhana: agar saya hidup baik, jujur, dan tidak lupa salat.

Kini, setiap pagi saya merindukan aroma masakannya—sayur bening kesukaan saya, sambal terasi yang selalu membuat nasi bertambah. Setiap menerima gaji bulanan—yang kini lebih baik sejak saya menjadi pegawai tetap—saya membayangkan memberikan sebagian kepada Ibu. Namun yang ada hanya nisan dingin yang terdiam di dekat rumah.

Doa-doa kini selalu dibasahi air mata. Bukan semata karena Ibu telah tiada, melainkan karena saya merasa belum sempat membalas kebaikannya. Meski begitu, ada rasa bahwa Ibu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hadir dalam setiap langkah saya yang jujur, dalam rezeki yang saya terima tanpa menipu, dalam usaha untuk tetap menjadi anak baik—meski tanpa kehadirannya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar hal-hal besar untuk membalas budi orang tua. Padahal, sering kali yang mereka butuhkan hanyalah waktu, senyum, dan pelukan yang tidak ditunda. Waktu tidak pernah berjanji akan menunggu. Dan penyesalan… selalu datang saat semuanya sudah terlambat.

Jawablah pertanyaan ini !

1. Apa yang paling membuat Anda tersentuh dari hubungan antara penulis dan ibunya?

2. Hal sederhana apa yang bisa dilakukan hari ini untuk menunjukkan cinta kepada orang tua sebelum terlambat?

3. Bagaimana cara kita menjaga nilai kejujuran, doa, dan kebaikan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah tiada?

4. Mengapa penyesalan sering datang ketika waktu sudah tidak bisa diputar kembali?

5. Apa pelajaran terbesar yang dapat diambil dari kisah ini untuk menjalani hidup lebih penuh makna?

KETIKA WAKTU TIDAK LAGI MENUNGGU

Komentar

literasinya sangat bagus sekalii 👍\r\n

literasinya sangat bagus sekalii 👍\r\n